五行説は、奇門遁甲をはじめ、九星気学、四柱推命、風水など、多くの占術で吉凶判断に用いられています。

しかし、盤珪流奇門遁甲では五行説を用いません。

なぜ五行説を使わないのか?その理由を詳しく解説します。

五行説とは?

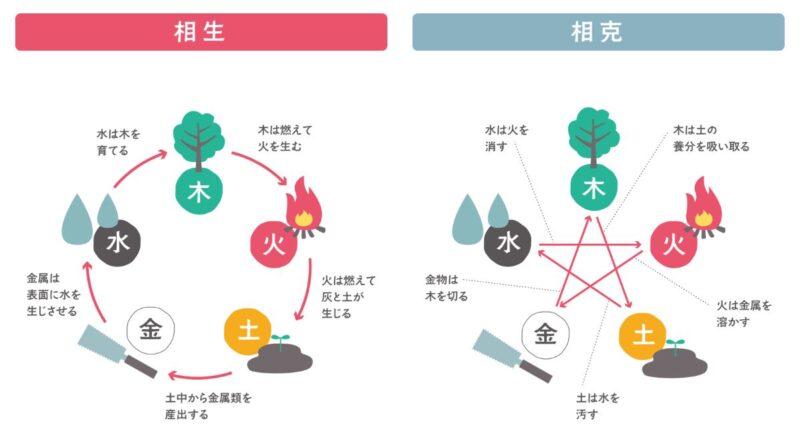

五行説とは、古代中国の自然哲学であり、万物は「木・火・土・金・水」の5つの元素で成り立つとする思想です。

五行にはそれぞれ「相生(助け合う関係)」と「相剋(打ち消し合う関係)」があり、多くの占術ではこの関係性をもとに吉凶判断を行います。

たとえば、

木は火を生む(木生火) → 良い関係(相生)

水は火を消す(水剋火) → 悪い関係(相剋)

このように、五行説では相性を見て吉凶を判断します。

盤珪流奇門遁甲が五行説を使わない理由

奇門遁甲の成立時期は五行説より古い

五行説は、戦国時代の陰陽家・騶衍(紀元前305年頃 – 紀元前240年頃)が広めたとされています。

一方、奇門遁甲は、黄帝(紀元前2510-紀元前2448)が蚩尤との戦いの際に天帝から授かったと伝えられています。

つまり、奇門遁甲は五行説よりも古く、本来は五行説を使っていなかったことが分かります。

五行説には納得できない点がある

五行説では「万物は五行でできている」とされますが、現代の視点から見ると不完全です。

例えば、電気や磁気の要素が五行には含まれていません。

一方、八卦には「雷」があり、これは電気に関係します。

このように、五行説では説明できない自然現象が存在します。

五行説は吉凶判断の基準として適切でない

五行説の相生相剋は「相性」を見るものですが、『易経』によると、吉凶とは「失得(失うか得るか)」のことです。

つまり、相性が良いからといって必ずしも吉とは限らず、相性が悪いからといって必ずしも凶とは限りません。

例えば、仕事でライバル関係にある人(相剋)がいることで、逆に成長することもある。

相性が良い人と一緒にいても、成長の機会を失うこともある。

このように、相性だけで吉凶を判断するのは不十分なのです。

一方、易卦を用いれば、単なる相性ではなく、具体的な出来事を予測できます。

まとめ

盤珪流奇門遁甲では、五行説を用いず、より的確な吉凶判断を行います。

その理由は、

- 奇門遁甲は五行説より古く、もともと五行説を使っていなかった。

- 五行説には説明できない事象がある。

- 五行説の吉凶判断は「相性」に依存しすぎており、『易経』の本来の考え方と異なる。

では、盤珪流奇門遁甲ではどのように吉凶を判断するのか?

それは、次の記事をご覧ください。